近日,物理科学与工程学院王占山和程鑫彬团队与中国计量科学研究院屈继峰研究员合作,实现了对连续域中由法布里-珀罗束缚态支配的共振的定向操控,研究成果以“Manipulation of Resonances Governed by Fabry-Pérot Bound States in the Continuum”为题,发表于《应用物理评论》(Applied Physics Reviews),并入选当期精选文章(Featured Articles)。

连续域束缚态(BICs)为在超表面中实现极端场定位和增强光与物质相互作用提供了一种新的范式,因为它理论上可以实现无穷大的品质(Q)因子。目前研究最广泛的对称保护BICs通常需要打破结构对称性来将BICs转换成能被远场激发和观测的准BICs(QBICs)。在对称保护BICs中,Q因子和不对称系数的平方成反比,这一演化规律极大地推动了对称保护BICs在生物传感、纳米激光、非线性增强等领域的进展。FP-BICs作为另一类BICs同样具有很高的研究价值,然而,目前缺乏对准FP-BICs的Q因子演化规律的认识,这对FP-BICs谐振的定向设计提出了挑战,严重阻碍了它们的开发和应用。

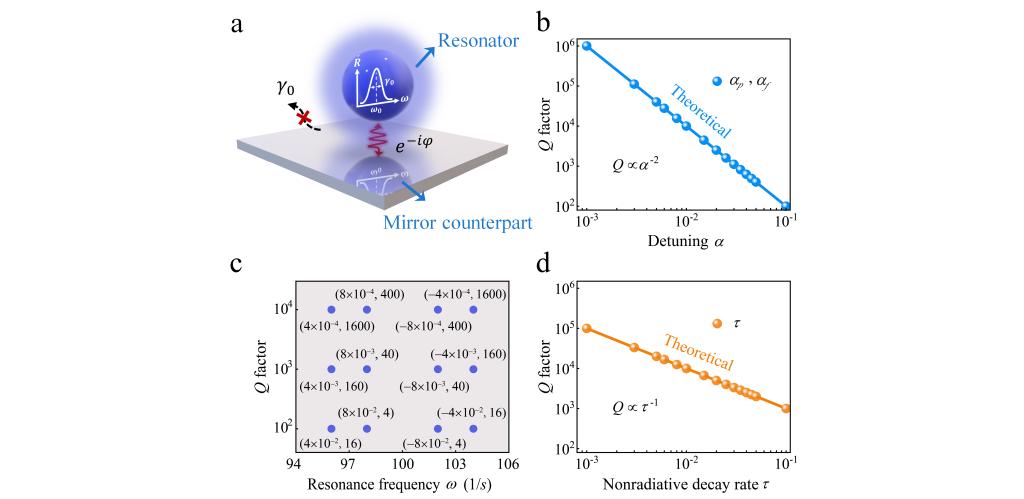

图1.实现FP-BICs的理论模型以及Q值的演化规律

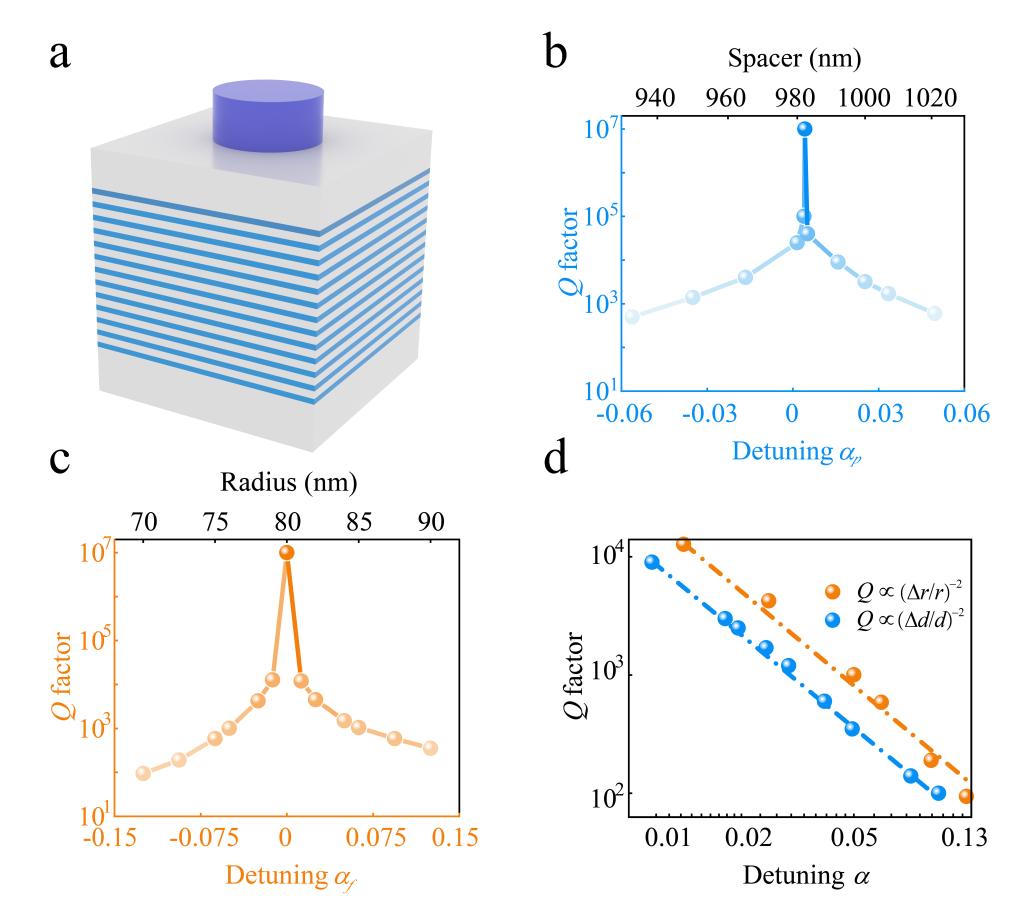

鉴于此,同济大学物理科学与工程学院王占山和程鑫彬团队联合中国计量科学研究院屈继峰研究员,提出了一种层间耦合谐振子模型(图1a),从理论上严格推导了FP-BICs在微扰作用下的Q因子的演化规律,揭示了Q因子与相位失谐和频率失谐的平方成反比(图1b),同时又和非辐射衰减率成反比的理论规律(图1d),从而实现了FP-BICs谐振的定向工程(图1c)。进一步地,通过引入由超表面和多层膜组成的多层膜超表面,诱导产生了FP-BICs(图2a)并验证了理论的准确性。这种构型依赖于由超表面实现的光学谐振器与由多层膜实现的完美镜像对应物之间的耦合,通过改变间隔层模拟相位失谐(图2b),改变超表面单元半径模拟频率失谐(图2c),最终拟合结果表现出了与理论结果良好的一致性(图2d)。

图2.基于多层膜超表面的Q因子演化规律

此外,论文还在实验中演示了频率失谐对准FP-BIC谐振频率和Q因子的影响,其中多层膜的反射光谱证明了它可以很好实现完美反射镜的功能。通过测量这些多层膜超表面的反射光谱,观察到随着超表面单元直径的增加,准BICs的谐振波长发生红移,并且Q因子降低,最大Q因子达到610。

该工作首次建立了FP-BICs的Q因子与相位/频率失谐和非辐射衰减率之间的内在关系,其中FP-BICs的Q因子与相位/频率失谐的平方成反比,与非辐射衰减率成反比。通过引入多层膜超表面,从理论和实验上证明了FP-BICs在可见光区域Q因子的演化规律,为FP-BICs共振的定向工程奠定了理论基础,并为BICs提供了有价值的见解,有望激发奇异的现象和应用。

同济大学博士研究生饶晓峰、何涛助理教授、博士研究生李程峰为论文共同第一作者,同济大学何涛助理教授、中国计量科学研究院屈继峰研究员、同济大学程鑫彬教授为论文共同通讯作者,对论文具有突出贡献的合作者还包括博士后钮信尚、博士研究生冯超、董思禹助理教授、朱静远助理教授、魏泽勇副教授、施宇智教授、王占山教授等。

论文链接:https://doi.org/10.1063/5.0253100